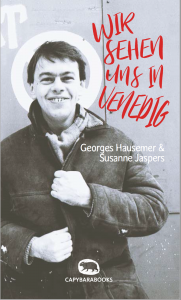

Der im letzten August an Krebs verstorbene Autor Georges Hausemer betrieb einen Online-Blog über seine Erkrankung. Die Print-Version, mit einer Fortführung seiner Frau Susanne Jaspers, ist eine ergreifende Beschreibung seiner allerletzten Reise.

Niemand will an Krebs sterben, auch Georges Hausemer nicht. Nachdem ihm die Diagnose keinen Interpretationsraum mehr ließ, fing der Autor an sich zu wehren – mit Wörtern und Sätzen, auf seine Art. Dabei erzählt er nicht nur von seinen Krankenhausaufenthalten, sondern auch vom Leben dazwischen, vom Genießen, vom Reisen und vom Schriftstellerleben. Aber der Tod schleicht sich trotzdem immer in die Zeilen ein, ob er will oder nicht. In einem Eintrag vom 10. März 2017 (also über ein Jahr vor seinem Tod), vermerkt er: „Dies ist kein Tagebuch. Dafür vergeht viel zu viel Zeit zwischen den einzelnen Einträgen. Aber ich will mich nicht ständig nur mit Krankheit, Sterben und Tod abgeben. Vielleicht wird es irgendwann ein richtiges Tagebuch, mit regelmäßigeren Notizen, vielleicht. Derzeit ist nichts dergleichen geplant. Ich lasse mich nicht mehr unter Druck setzen, nicht vom Krebs und schon gar nicht von mir selbst.“

Niemand will an Krebs sterben, auch Georges Hausemer nicht. Nachdem ihm die Diagnose keinen Interpretationsraum mehr ließ, fing der Autor an sich zu wehren – mit Wörtern und Sätzen, auf seine Art. Dabei erzählt er nicht nur von seinen Krankenhausaufenthalten, sondern auch vom Leben dazwischen, vom Genießen, vom Reisen und vom Schriftstellerleben. Aber der Tod schleicht sich trotzdem immer in die Zeilen ein, ob er will oder nicht. In einem Eintrag vom 10. März 2017 (also über ein Jahr vor seinem Tod), vermerkt er: „Dies ist kein Tagebuch. Dafür vergeht viel zu viel Zeit zwischen den einzelnen Einträgen. Aber ich will mich nicht ständig nur mit Krankheit, Sterben und Tod abgeben. Vielleicht wird es irgendwann ein richtiges Tagebuch, mit regelmäßigeren Notizen, vielleicht. Derzeit ist nichts dergleichen geplant. Ich lasse mich nicht mehr unter Druck setzen, nicht vom Krebs und schon gar nicht von mir selbst.“

Die Möglichkeit des Todes schwebt über allen Einträgen. Der Tod ist eine Schwingung die sich durch Hausemers letzte Lebensjahre zieht, mal geht es ihm gar über Wochen, Monate besser, doch dann kommen die Symptome, die Schmerzen und schlussendlich die Gewissheit, dass der Tumor immer noch wuchert, wieder. Die größte, ärztlich verschriebene Lebenslüge ist die des „stable disease“, der stabilen Krankheit. Eine Notion die Hausemer immer wieder anzweifelt und schlussendlich … behielt er leider recht.

Was den Text bemerkenswert macht, ist dass er frei geschrieben wurde. Es ist keine beschreibende Reiseliteratur, für die der Autor bekannt war, enthält wenig Anekdoten über Donostia oder andere Plätze, die er gerne besucht hat. Der Text ist nicht einmal als Literatur intendiert gewesen. Und genau das macht ihn lesenswert, denn er zeigt den Menschen Hausemer nackt und hilflos vor seinem eigenen Schicksal. Ein Schicksal das er zuweilen mit sehr viel Humor getragen hat: In seinem allerletzten Eintrag beschwert er sich über den scheußlichen Geschmack von nullprozentigem Rotwein, der wie „verdünnte Buttermilch, die zu lange in der Sonne stand“ schmeckt.

Was danach folgt, ist mehr als nur niedergeschriebene Trauerarbeit von Susanne Jaspers. Mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor und fast ohne Distanz beschreibt sie die letzten Monate ihres Ehemanns – als dieser zu schwach wurde, um zu schreiben. Wie er zum Komapatienten wird, sich noch einmal aufrappelt, um Abschied zu nehmen, sich also dem Ende ergeben hat. Sie erzählt von der Schwierigkeit, dies zu akzeptieren und wie ihr die Dinge zu entgleiten drohen. Um dann trotzdem nüchtern festzustellen: „Ich weiß nicht, was es da noch zu besprechen gibt. Du bist tot“.

Zwischen Spott und Tränen hält sich der Bericht von Jaspers, die versucht, es Hausemer auch nach seinem Tod noch recht zu machen – was bisweilen zu absurden Situationen führt, wie den richtigen Platz für die Urne im Auto zu finden oder wie Hausemer posthum und sicher gegen seinen Willen auf Recherche für einen Eifel-Reiseführer geht. Das alles macht „Wir sehen uns in Venedig“ zu einem lesenswerten Buch über Abschied, Liebe und Leben. Und übrigens: Hausemer war nie in Venedig, er verachtete diesen Touristenhotspot.

Erschienen bei Capybarabooks.