Nachhaltigkeit ist nicht erst seit gestern ein Modewort. Doch was haben die internationalen Bemühungen wirklich gebracht? Und was kann man vom bevorstehenden „Rio + 20“-Gipfel erwarten?

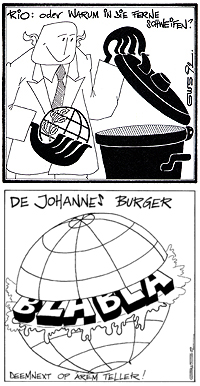

Grüne Tonne 1992 und Jo’burger 2002. Die alten Cartoons unseres Zeichners Guy W. Stoos lassen sich problemlos recyceln. Ein Grund zur Freude?

Die Blaskapelle auf dem Promenadedeck der Titanic stimmt ein neues Stück an: den „Green Economy“-Marsch. Die Stimmung ist gelöst, der Kapitän hat soeben mitgeteilt, dass die Kurskorrektur fortgesetzt und das Ingenieurteam neu organisiert wird. Und dass die Kollision mit dem Subprime-Eisberg dem Schiff außer ein paar Schrammen nichts hat anhaben können.

So in etwa ist auch die Lage im Vorfeld des „Rio + 20“-Gipfels auf dem Dampfer Erde. Vom 20. bis zum 22. Juni werden sich in Rio de Janeiro Regierungsvertreter zur Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung (UNCSD) versammeln. Offiziell dreht sich der Gipfel um „die ?Green Economy` im Kontext der nachhaltigen Entwicklung und der Armutsbekämpfung sowie die institutionellen Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung“. Konkret heißt das, dass das UN-Umweltprogramm zu einer UN-Unterorganisation aufgewertet wird. Und dass, nach dem Scheitern mehrerer Klimagipfel und dem Schock der Finanz- und Wirtschaftskrise, eine symbolische Geste die Legitimität der Kommandobrücke gegenüber dem Passagierdeck wiederherstellen soll.

Dass es aber mit einer „Fortsetzung der Kurskorrektur“ nicht getan sein wird, ist schon an dem verräterischen Namen „Rio + 20“ zu erkennen. Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) fand vor zwanzig Jahren am gleichen Ort statt, und bereits damals fehlte es nicht an Einsicht und großen Ankündigungen. Neben einer „Rio-Erklärung“ einigte man sich auf die „Agenda 21“, eine Sammlung von Empfehlungen zu einer nachhaltigen Politik, und auf eine nicht bindende Erklärung namens „Forest Principles“ zum Schutz der Wälder. Weitere Ergebnisse des Gipfels waren die Biodiversitätskonvention und die Klimarahmenkonvention, die später zum Kyoto-Protokoll führte. Jenem Abkommen, das wenig bewirkt hat, 2012 ausläuft und möglicherweise ganz ohne Nachfolgevertrag bleiben wird.

1992, Jahr der Nordstraße

Ob die Rio-Konferenz einen Kurswechsel herbeiführen würde, konnte 1992 niemand mit Sicherheit wissen. Dennoch hatten die NGOs in Luxemburg gute Gründe, skeptisch zu sein. Ende April war von der Chamber der Bau der Nordstrooss beschlossen worden, und deren Trasse führte durch den Gréngewald. Damit wurde das größte zusammenhängende Waldgebiet im Großherzogtum zerschnitten – was Luxemburg nicht davon abhielt, in Rio den Ländern des Südens den Schutz ihrer Regenwälder mahnend ans Herz zu legen. Die Verbitterung der Ökoszene drückte sich auch in den Titeln der Artikel im Gréngespoun, wie unsere Zeitung damals noch hieß, aus: „Mit der Axt nach Rio“, hieß es im Vorfeld, und mit „Öko-Karneval zu Ende, Erde gerettet“ wurde der Ausgang des Gipfels ironisch kommentiert. Obwohl sie Gespräche mit der Regierung führten – und sich von ihr nach Rio einladen ließen -, hatte eine Gruppe von NGOs ein separates Positionspapier ausgearbeitet.

Nach ihrer Rückkehr aus Brasilien zogen Claude Turmes und Robert Garcia vom Mouvement écologique und von der Action Solidarité Tiers Monde Bilanz. Bemerkenswert ist, dass das meiste zwanzig Jahre danach nach wie vor Gültigkeit hat. So lautete einer der Vorwürfe: „Noch immer erfolgt in Luxemburg, trotz aller anderen Verlautbarungen, keine Integration der Umweltpolitik in die sektorielle Regierungsarbeit.“ Auch das damalige Bekenntnis der Regierung zu Umweltschutz und globaler Solidarität ließ man nicht gelten: „Die von der Regierung in ihrem ?täglichen Geschäft` gesetzten Prioritäten und Entscheidungen scheinen in eine andere Richtung zu gehen und lassen berechtigte Zweifel an der Ehrlichkeit der in Hinsicht auf Rio gemachten Aussagen aufkommen.“

Hingewiesen wurde auch auf den Widerspruch zwischen der seinerzeit versprochenen Anhebung der Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent des PIB und einer Tolerierung oder sogar Begünstigung der Kapitalflucht in Richtung Finanzplatz. Etwas naiv klingt heute die Forderung, bis 1995 solle mehr Geld aus Luxemburg in die Länder des Südens fließen, als durch Kapital- und Steuerflucht in umgekehrter Richtung bewegt wird. Amüsant auch folgender Vorwurf: „Allzu oft werden die internationalen Konzerne in Luxemburg mit offenen Armen empfangen, ohne dass die diesbezüglichen sozialen und ökologischen Kriterien geklärt sind.“ Mittlerweile reichen die offenen Arme nicht mehr, man küsst den Konzernen die Schuhe, und der neue Wirtschaftsminister wäre bestimmt bereit, die Atomstromleitung für Arcelor-Mittal eigenhändig zu verlegen.

Kritisiert wurden auch das von den Konzernen praktizierte „greenwashing“ und die allgemeine Vereinnahmung des Begriffs der Nachhaltigkeit. Dabei blieben jedoch, so die NGOs, die eigentlichen Probleme unbeachtet: der Überverbrauch der Ressourcen durch die reichen Länder, die Eliten des Südens und die industrialisierten Länder, der unfaire und unnachhaltige Nord-Süd-Handel sowie die Macht der Konzerne, „der größten Einzelverschmutzer“. Schließlich kündigten die NGOs an, die neue Medienaufmerksamkeit für Umwelt- und Entwicklungsthemen zu nutzen, um der Bevölkerung die wahren Ursachen der Probleme zu erklären und Auswege aus der Krise aufzuzeigen.

Entwicklung, die wir meinen

Die Sensibilisierung für nachhaltige Entwicklung ist einer der wenigen Lichtblicke in der Bilanz der vergangenen zwanzig Jahre. 1992 konnte es noch geschehen, dass sogar Umweltaktivisten den Treibhauseffekt mit dem Ozonloch verwechselten. Spätestens seit Al Gores Propagandafeldzug ist nunmehr ein Grundwissen über die Erderwärmung weit verbreitet, und die Professionalisierung der NGOs erlaubt es den Aktivisten von 2012, mit den zuständigen Beamten über CO2-Tonnenpreise und Berechnungsmodelle zu fachsimpeln. Dass diese Sensibilisierung aber wirklich zu Veränderungen führt, ist nicht zu erkennen. Schon 1992 hatte der deutsche Experte Christian Radtke vor Luxemburger Publikum argumentiert, eine radikale Abkehr vom westlichen Wirtschafts- und Konsummodell setze einen grundlegenden Bewusstseinswandel voraus, der frühestens in 20 oder 30 Jahren wirksam werden könne.

Positiv zu bewerten ist auch der Ausbau der erneuerbaren Energien in vielen Ländern. Allerdings hat sich auch bestätigt, was Garcia seinerzeit schon vor dem Gipfel schrieb: „Jedenfalls scheint das Hauptthema der Konferenz der Gegensatz zwischen den Wirtschaftsinteressen des Nordens und einer umweltverträglichen Entwicklung des Südens zu werden.“ Die Länder des Südens, vor allem die Schwellenländer, sind nicht bereit, CO2-Limits zu akzeptieren, die ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu stark einschränken. Dieser Interessenkonflikt – die USA waren ihrerseits bisher nicht bereit, ihren „way of life“ in Frage zu stellen – ist einer der Gründe für das Scheitern der Klimagipfel der vergangenen Jahre. Und die Militarisierung der internationalen Politik und die große Wirtschaftskrise werden einen Durchbruch in diesen Fragen nicht vereinfachen.

Bestätigt haben sich auch die Annahmen zu der Gefahr, die vom CO2 ausgeht – die Wahrscheinlichkeit einer Klimaveränderung ist mittlerweile sogar gestiegen. Unter anderem, weil viele Länder sich an ihren Kyoto-Maßnahmen durch Nutzung der „Flexiblen Mechanismen“ vorbeigemogelt haben, also der Möglichkeit, CO2-Einsparungen im Ausland vorzunehmen. In dieser Disziplin dürfte Luxemburg Weltmeister sein, denn seine Emissionssenkung ist quasi zur Gänze auf diese Weise zustande gekommen.

NGOs als Leichtmatrosen

Böse Zungen behaupten, die magere Leistung des Großherzogtums erkläre sich dadurch, dass die Serie „Umweltminister von der traurigen Gestalt“ bereits in der vierten Staffel läuft. Eine Rolle dürfte aber auch das besondere Verhältnis großer Teile der Bevölkerung zu ihrem fahrbaren Untersatz spielen – eine hochemotionale Beziehung, die von der Politik mit Nordstraße, Saarstraße, dritter Spur et cetera sorgsam gehätschelt wird. Ähnlich beflissen zeigt sich die Regierung gegenüber dem Finanzplatz: Zwar hat die Entwicklungshilfe mittlerweise die 0,7 Prozent des PIB bereits überschritten, doch wehe, jemand wagt es, die Rolle Luxemburgs bei der Kapital- und Steuerflucht aus den Ländern des Südens zu thematisieren (woxx 1016).

Bei einer solchen globalen und lokalen Bilanz rief der „Earth Summit“ 2002 in Johannesburg in der NGO-Szene kaum Begeisterung hervor. Robert Garcia, mittlerweile grüner Abgeordneter, reiste zwar nach Südafrika, zog aber eine ernüchternde Bilanz: Die Probleme seien größer geworden, Lösungen aber keineswegs näher gerückt, und die Diskrepanz zwischen den vielen Worten und den wenigen Taten stimme ihn pessimistisch. Eine Einschätzung, die die Vereinten Nationen nicht davon abgehalten hat, es dieses Jahr ein weiteres Mal zu versuchen.

Hierzulande laufen derzeit Vorbereitungsarbeiten zur luxemburgischen Position, und die Regierung versucht, die Zivilgesellschaft einzubinden. Bisher drehen sich die Gespräche vor allem um Eingaben zum „Zero Draft“, wie der Entwurf für die Abschlusserklärung von „Rio + 20“ genannt wird. Beteiligt ist zum einen der Conseil supérieur pour un développement durable (CSDD), der so interessante Denkanstöße, wie die Studie zum ökologischen Fußabdruck Luxemburgs, aber auch so zweifelhafte, wie die zur Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen, geliefert hat. Zum anderen die Arbeitsgruppe „Kriterien globaler Klimapolitik und ihre nationale Bedeutung“ aus dem Klima-Partenariat, die insbesondere für die sensible Frage der Nutzung der „Flexiblen Mechanismen“ zuständig ist. Beide Gremien sind ehrenamtlich besetzt, und beiden gehören auch Vertreter der Wirtschaft an. Es wäre schade, wenn das Feilschen um jedes Komma in der UN-Prosa des „Zero Draft“ die NGOs so in Anspruch nehmen sollte, dass die Zeit und die Distanz fehlen, wirkliche Grundsatzkritik zu üben.

Seit die Eisberge am Horizont gesichtet wurden, ist auf der Titanic viel diskutiert, aber wenig getan worden. Eine Kursänderung hat nicht stattgefunden, und die Kollision mit dem ersten Eisberg – der Finanzkrise – hat gezeigt, dass das Schiff als System keineswegs unsinkbar ist. Das Gleiche gilt für den Dampfer Erde. Weltweit wird am Basismodell aus Wachstum, Kapitalismus und Marktwirtschaft festgehalten, obwohl es zwanzig Jahre lang den erwünschten Veränderungen im Wege stand und seit vier Jahren mit einer System-Krise konfrontiert ist. In Luxemburg ist keine wirkliche Bereitschaft zu einem Kurswechsel zu erkennen, und die Eliten setzen weiterhin darauf, mit Hilfe von Nischen wie Tanktourismus und Steuerflucht den derzeitigen Lebensstil beizubehalten. Wo sind hier die Rettungsboote?