100 Jahre Psychiatriegeschichte durch die Augen von zwölf miteinander verwobenen Charakteren. Mit „Gespensterfische“ schreibt Svealana Kutschke einen gewichtigen Roman in poetischen Fragmenten.

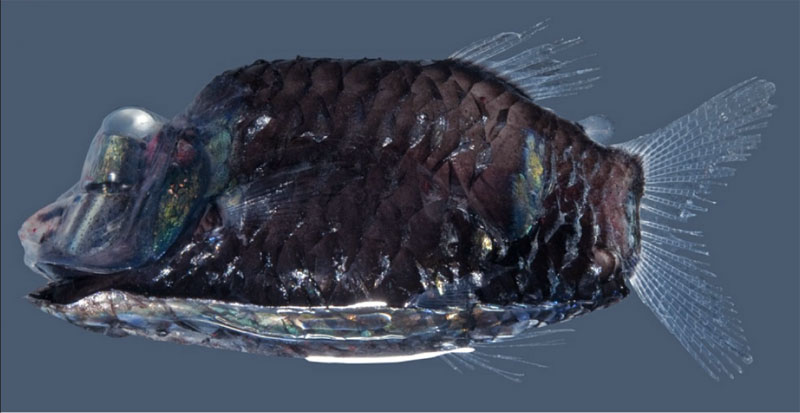

Gespensterfische leben in der Tiefsee und sind mit ihren nach oben gerichteten Augen und ihrer seltsam anmutenden Form perfekt an ihre Umgebung angepasst. (Foto: Schöffling & Co Foto: S. Johnsen (Duke Uni.) for courtesy of photos, J. Hlidberg for courtesy of illustrations, K. and E. Hjørne for help with illustrations; from Jan Yde Poulsen, Tetsuya Sado, Christoph Hahn, Ingvar Byrkjedal, Masatoshi Moku †, Masaki Miya, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons)

Der Körper wirkt gedrungen, fast gepresst, die Finnen dagegen hauchdünn und zart – das frappierendste Merkmal sind jedoch die eng beieinanderstehenden, nach oben gerichteten Augen, die in den durchsichtigen Taucherglocken-Kopf eingefasst sind. Manche Gespensterfische generieren in der Finsternis der Tiefsee sogar ihr eigenes Licht. Sie sind perfekt an die „unwirtlichen Bedingungen“ angepasst, lässt Svealana Kutschke den Charakter Lukas Weber das titelgebende Tier ihres Romans erklären.

Lukas, der eigentlich gerne Meeresbiologe geworden wäre, verzichtet auf ein Studium am Meer. Wegen seiner pflegebedürftigen Mutter, die nach einer schrecklichen Kindheit im Heim durch die Psychiatrie nur stärker traumatisiert wurde, entschied er sich für eine Ausbildung zum Krankenpfleger. In der Psychiatrie – ausgerechnet. Parallelen zu seiner einstigen Leidenschaft sieht er dennoch: „Lukas Weber sah die meisten Neurosen oder Psychosen als Anpassungsleistung an ein unwirtliches Umfeld. Aber geh’ mit solchen Gedanken mal zur diensthabenden Psychologin.“

Mit dem unwirtlichen Umfeld meint er dabei nicht die Psychiatrie, sondern die Gesellschaft im Allgemeinen. „Ganz viele Krankheitsbilder sind eine angemessene Reaktion auf die Zumutung (der Gesellschaft)“, sagt Kutschke. Ihr mittlerweile fünftes Buch ist Psychiatrieroman und Gesellschaftskritik in einem. Er zeichne die Entwicklung der deutschen Gesellschaft im Spiegelkabinett der Psychiatrie nach, so die Autorin im Gespräch mit der Psychologin Lisa Malich, aufgezeichnet vom Deutschlandfunk. Es sind Nachzeichnungen die in Fragmenten erzählt werden, über 100 Jahre, zwölf Charaktere und 224 Seiten hinweg. Alle Lebensgeschichten sind auf die ein oder andere Weise miteinander verwoben; alle finden im Dunstkreis der Psychiatrie statt, als Betroffene, Angehörige und in der Psychiatrie tätigen Pflegefachpersonen, Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen.

„Wenn sie die Klinik verließ, brachen Jahrzehnte ungelebten Lebens auf sie ein.“

(Foto: Arun Anoop/Unsplash)

„Mir ist es wichtig zu betonen“, sagte Kutschke in dem Gespräch, „dass die Dichte an Neurosen bei den psychiatrischen Patient*innen und dem Klinikpersonal gleich ist.“ So erzählt jede Figur ihre persönliche Geschichte, von Leid an Familie, Leben und Gesellschaft und setzt Stück für Stück ein großes Bild zusammen: Die Geschichte der unbekannten Schriftstellerin Olga Rehfeld. Nachträglich konstruiert aus tausenden Seiten Aufzeichnungen durch die ehemalige Mitpatientin und heimlichen Hauptcharakter des Buches, Laura Schmidt, die als Grafikdesignerin ein paar Zeichnungen zu Rehfelds Leben anfertigen will. Was als Gefallen für eine Pflegerin beginnt, weitet sich zu einem 15 Jahre umspannenden Buchprojekt aus.

Als Frau eines Psychiaters lebt Olga Rehfeld in den 1920er und -30er-Jahren auf dem Gelände der Jannsen-Klinik, wo sie über ihren Mann nicht nur die psychiatrische Arbeit kennenlernt, sondern auch in engen Kontakt zu den Patient*innen steht, die, sofern es ihnen ihre Erkrankung erlaubt, einfache Arbeiten rund um das Gelände verrichteten. Doch ehe sie ihre schriftstellerische Arbeit in einer Publikation fertigstellen kann, gerät sie selbst als Patientin in psychiatrische Behandlung. Ihr Mann behandelt sie wegen ihrer latenten Homosexualität mit Haloperidol, ein starkes Medikament gegen Psychosen, dessen erhöhte Dosen zu Halluzinationen und Folgeerkrankungen, wie Gedächtnislücken und körperlichen Beeinträchtigungen führen.

Das Tragische: Durch die jahrzehntelange Behandlung wird Rehfeld selbst zum Gespensterfisch. Angepasst an die unmenschlichen Bedingungen traut sie sich ein Leben außerhalb dieses Systems nicht mehr zu; wie der Tiefseefisch, der den fehlenden Wasserdruck an der Oberfläche nicht überlebt. Sie spielt neuem Klinikpersonal eine psychische Erkrankung vor, um in ihrer vertrauten Umgebung und bei einer geliebten Mitpatientin bleiben zu können. „Es provozierte sie, dass diese Ärzte so genau wussten, wo die Grenze verlief zwischen dem gesunden und dem kranken Menschen. Wenn sie die Klinik verließ, brachen Jahrzehnte ungelebten Lebens auf sie ein. Deshalb musste sie sich zusammenreißen.“

Ein Schicksal, über das die Zeichnerin Laura Schmidt selbst wieder in eine psychische Krise stürzt. „Ein halbes Jahr lang arbeitete Laura an einer quälend eintönigen Bilderflucht. Stillleben. Rehfeld im Sediment ihres eigenen Bewusstseins. Eine Skulptur. Eine drastisch alternde und immer massiger werdende Skulptur, (…) Aber so unerträglich diese Bildstrecken waren, Laura fürchtete noch mehr den Moment, wenn Rehfeld erwachen würde. (…) Die Spuren des Neuroleptikums, Blinzeln, Schmatzen und besonders unangenehm: die Zunge, die hervorschnellte wie ein kleines hungriges Tier (…). Der Wahnsinn, den man ihr unterstellt hatte, man hatte ihn ihr ins Gesicht gezeichnet.“

Olga Rehfeld und Laura Schmidt sind dabei nur zwei von zwölf Stimmen anhand derer 100 Jahre Psychiatriegeschichte erzählt werden. Das dunkelste Kapitel offenbart sich, als der Sohn von Rehfelds Ex-Mann (aus zweiter Ehe) von Beruf ebenfalls Psychiater, nach der Entdeckung von Patient*inneakten aus den 1940er-Jahren eine Rede halten soll. Hunderte Patient*innen wurden damals in Bussen aus der Klinik geschafft, ihrem eigenen Tod entgegen, um Platz zu machen für die vielen Kriegsversehrten. Bei der sogenannten „Aktion T4“ wurden in Deutschland zwischen 1940 und 1941 Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen sowie geistigen und körperlichen Behinderungen durch Gift oder Gas ermordet. Offiziell sind in Deutschland 70.000 Menschen, der T4 zum Opfer gefallen. Inoffiziell ging das Morden bis 1945 weiter, allerdings verschleiert, zum Beispiel mit Medikamenten. Die Totenscheine wiesen häufig als Todesursache „Kreislaufschwäche“ oder „Tuberkulose“ aus. Circa 200.000 Menschen starben auf diese Weise; 400.000 wurden als „erbkranke“ Personen zwangssterilisiert.

„Die Sprache findet sich, wenn man die Haltung gefunden hat.“

Während die Jannsen-Klinik im Roman fiktiven Ursprungs ist, sind alle beschriebenen Begebenheiten in der Bundesrepublik und über ihre Grenzen hinaus genau so passiert. Auch in Luxemburg wurden im Rahmen der T4-Aktion Menschen deportiert und ermordet. Svealana Kutschkes Roman zeugt von einer detaillierten Recherchearbeit, die dazu geführt hat, dass das Schreiben über drei Jahre in Anspruch genommen hat. Die teilweise schwer verdauliche Geschichte wird dabei in poetischen Sprachbildern erzählt, die die Lektüre erleichtern. Die Grenzen zwischen „gesunden“ und psychisch erkrankten Charakteren ist dabei eben nicht so einfach so ziehen, wie Rehfelds oben zitierte Sorge suggeriert.

Während die Jannsen-Klinik im Roman fiktiven Ursprungs ist, sind alle beschriebenen Begebenheiten in der Bundesrepublik und über ihre Grenzen hinaus genau so passiert. Auch in Luxemburg wurden im Rahmen der T4-Aktion Menschen deportiert und ermordet. Svealana Kutschkes Roman zeugt von einer detaillierten Recherchearbeit, die dazu geführt hat, dass das Schreiben über drei Jahre in Anspruch genommen hat. Die teilweise schwer verdauliche Geschichte wird dabei in poetischen Sprachbildern erzählt, die die Lektüre erleichtern. Die Grenzen zwischen „gesunden“ und psychisch erkrankten Charakteren ist dabei eben nicht so einfach so ziehen, wie Rehfelds oben zitierte Sorge suggeriert.

„Ich glaube, es ist vollkommen unrealistisch anzunehmen, dass die Menschen, die in Psychiatrien arbeiten, grundsätzlich weniger Last tragen als die, die dort hingebracht werden“, so Kutschke. Die Autorin scheint überzeugte Anhängerin einer tiefenpsychodynamischen und psychoanalytischen Denkweise zu sein, mit einer klaren sozialkritischen Erweiterung, wenn sie sagt: „Das Innerpsychische und das Gesellschaftliche Leiden – alles was nicht aufgearbeitet wird – wird weitergetragen und wiederholt.“ Eine Überzeugung, die sich durch alle Fragmente und Charaktere des Romans zieht.

Dabei versteht sie es trotz wechselnder Perspektiven eine gemeinsame Sprache zu etablieren, ein verbindendes Element, das den Lesenden die Spurensuche zwischen den Jahrzehnten erleichtert. Sie arbeite ihre Figuren heraus, indem sie ihnen schreibend zuhöre, so Kutschke. Ein Roman, der aus Fragmenten zusammengesetzt sei, müsse trotzdem eine Einheitlichkeit in der Sprache hervorbringen. „Die Sprache findet sich, wenn man die Haltung gefunden hat und die Haltung war immer eine Ambivalenz und ein Respekt vor den Figuren. Auch der Wunsch, den Figuren ihre Geheimnisse zu lassen und sie nicht kaputt zu erzählen.“

Stilistisch durchaus sinnvoll, wenngleich diese vereinheitliche Sprache eine Durchlässigkeit der Erzählperspektive Tür und Tor öffnet, die gelegentlich unsauber erscheint. Dies tut der Lektüre insgesamt jedoch keinen Abbruch.