Für die neue Staffel von „Master of None“ hat Aziz Ansari nicht nur einen Teil der kreativen Kontrolle abgegeben: Seine Figur rückt völlig zugunsten zweier Schwarzer, lesbischer Frauen in den Hintergrund.

In der neuen Staffel von „Master of None“ dreht sich alles um die lesbischen Frauen

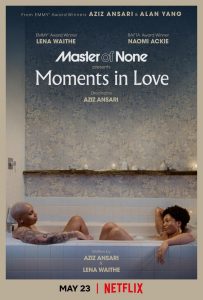

Denise und Alicia. (Copyright: Netflix)

Die neue Staffel der Netflix-Serie „Master of None“ stellt in vielerlei Hinsicht einen Bruch dar. Da ist zum einen die Handlung, die nur wenig mit der Prämisse der letzten Staffeln zu tun hat. Dort drehte sich alles um den privaten und professionellen Alltag des Schauspielers Dev (Aziz Ansari). Die Serie wurde 2015 zum Überraschungserfolg – einer der ersten, den Netflix mit einer eigens produzierten Tragikomödie verzeichnen konnte. Was die Serie auszeichnete, ist mittlerweile zum Markenzeichen von Netflix-Produktionen geworden: Aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht und/oder sexueller Orientierung marginalisierte Figuren dürfen weit mehr als nur in die Rolle des „besten Kumpels“ schlüpfen. „Master of None“ ging sogar noch einen Schritt weiter, basierte die Serie doch auf den persönlichen Erfahrungen der Künstler Aziz Ansari und Alan Yang, beide ostasiatischer Abstammung.

Dass die Serie irgendwann völlig von der Perspektive Devs abweichen würde, wäre bis vor Kurzem noch undenkbar gewesen. Zwar hatte Ansari bereits nach Erscheinen der zweiten Staffel im Jahr 2017 angedeutet, dass ihm so langsam die Geschichten für seine Hauptfigur ausgingen. Doch der inhaltliche Bruch, den die dritte Staffel darstellt, ist weniger eine kreative als vielmehr eine politische Entscheidung. Und die hat wesentlich mit der MeToo-Bewegung zu tun.

Parallel zu den Horrorenthüllungen rund um Harvey Weinstein, R. Kelly und Larry Nassar wurde 2018 nämlich kontrovers über einen Artikel diskutiert, der auf der mittlerweile inaktiven Internetseite www.babe.com veröffentlicht wurde (die woxx schrieb damals im Artikel „#MeToo: Nicht nur Monster im Visier“ darüber). Eine Frau hatte Ansari darin vorgeworfen, bei einem Date mit ihr übergriffig geworden zu sein. Der Text trat eine komplexe Debatte über Grenzüberschreitungen und Konsens los; Ansari selbst verschwand eine Weile von der Bildfläche und äußerte sich 2019 in einem Stand-up-Special auf Netflix erstaunlich selbstkritisch zu den Vorwürfen.

Wäre „Master of None“ letzte Woche in gewohnter Form für eine dritte Staffel zurückgekehrt, wäre vermutlich niemand überrascht gewesen. Ansari hat seit 2018 zwar ohne Zweifel einige Fans verloren – dem Erfolg der vielfach ausgezeichneten Serie hätte dies aber wohl kaum geschadet.

Dennoch wagen er und sein Team einen Neustart: Die fünf am Sonntag erschienenen Folgen handeln gänzlich von der Beziehung zwischen Denise (Lena Waithe), einer Nebenfigur der vorigen Staffeln, und Alicia (Naomi Ackie), einer völlig neuen Figur. Dev dagegen kommt insgesamt nur in zwei Szenen vor. Die Handlung scheint nun stärker auf Waithes Erfahrungshintergrund und Interessen zurückzuführen zu sein; es geht in der Staffel um Queerness, Scheidung und künstliche Befruchtung. Völlig gewagt war das Experiment nicht: Für eine Folge in der zweiten Staffel, die sich nur um Denise drehte, wurden Waithe und Ansari 2017 mit einem Emmy für das beste Drehbuch einer Serienfolge ausgezeichnet.

Auch formal unterscheidet sich diese Staffel stark von den vorangegangenen: Die meisten Folgen finden auf einem großen Anwesen auf dem Land statt, die Kamera ist meist statisch und mit einiger Distanz für die Länge einer ganzen Szene auf die Figuren gerichtet. Dass alles von den Locations über die Kameraarbeit bis hin zur Anzahl der Schauspieler*innen so minimalistisch gehalten ist, mag auf die Pandemie zurückzuführen sein – doch bietet diese Schlichtheit eine willkommene Abwechslung zu den vielen schnellen, lauten und bunten Romcoms, die Netflix sonst anzubieten hat.

Änderungen gab es allerdings nicht nur vor der Kamera: Anders als zuvor hat Waithe die Folgen mitgeschrieben, Ackie ist als Co-Produzentin aufgeführt. Die dritte Staffel verleiht also nicht nur zwei Schwarzen, lesbischen Frauen Visibilität – Ansari hat zudem einen Teil der kreativen Kontrolle abgegeben.

Ob die Staffel gefällt, ist letztlich eine Frage des Geschmacks. Die politischen Entscheidungen der Macher*innen sind zweifellos lobenswert.