Längst ist in Europa wieder rechtes Gedankengut erstarkt. Das erinnert an die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, als sich ebenfalls verschiedene autoritäre Ideologien ausbreiteten. Auch in Luxemburg schaffte es 1937 mit Leo Müller ein Politiker aus diesem weltanschaulichen Milieu ins Parlament. Er war der Gründer der „nationaldemokratischen Heimatbewegung“.

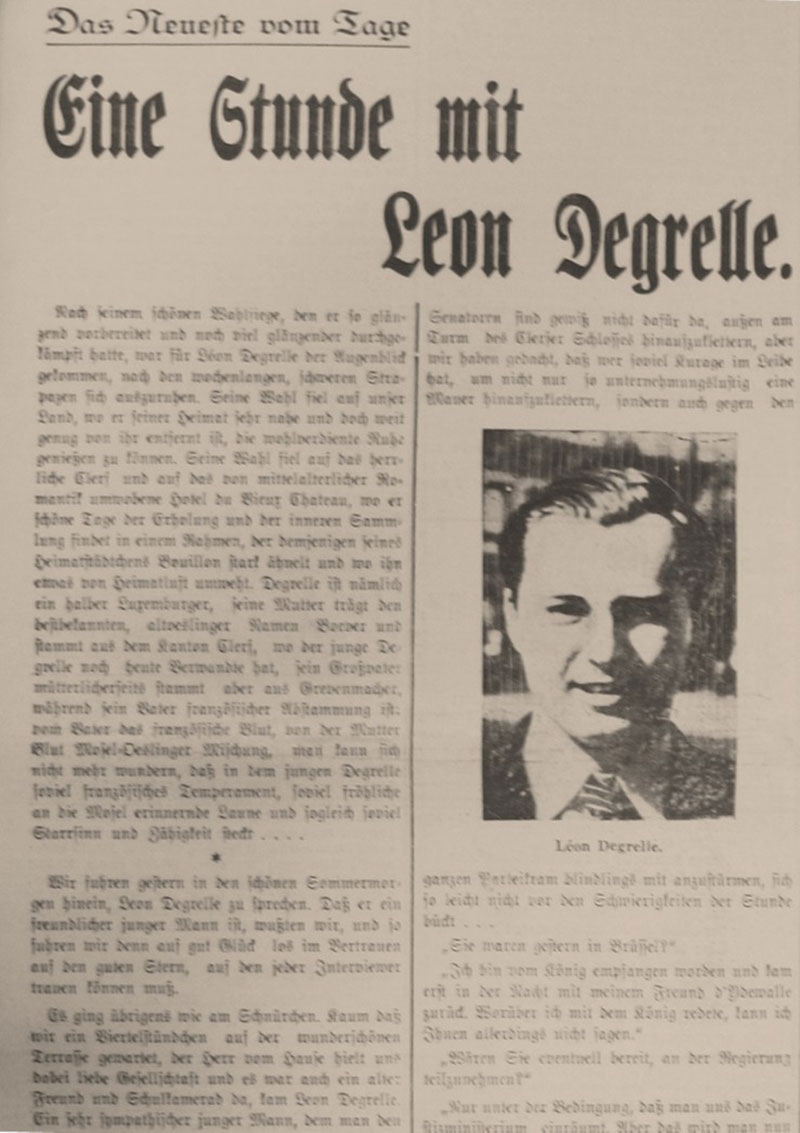

Portrait Leo Müllers. (Quelle: ANLUX, CT-03-01-04408, o. D.)

Am 1. Juli 1933 konnte man in Luxemburgs auflagenstärkster Tageszeitung folgende Zeilen lesen: „Herr Müller scheidet […] mit dem heutigen 1. Juli aus der Redaktion des Luxemburger Wort aus.“ Einstimmig sprachen ihm „die Herren Verwaltungsratsmitglieder“ der katholischen Tageszeitung „ihren wärmsten Dank für seine langjährige, hingebungsvolle und erfolgreiche Tätigkeit in der St. Paulusdruckerei und ihrer Presse aus“. [1] Zu diesem Zeitpunkt hatte Leo Müller, dem die Notiz gewidmet war, bereits sein eigenes Presseorgan lanciert, das „Luxemburger Volksblatt“. Die Zeitungsgründung war eine weitere Etappe der politischen Odyssee, die Müller vom Nationalismus zum Nationalsozialismus führte. Der Mann, der sich selbst als „Nationaldemokrat“ bezeichnete, war wohl repräsentativ für die nationalistischen und xenophoben Tendenzen, die sich in der krisengeschüttelten Zeit vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg auch in Luxemburg ausbreiteten. Insofern sind seine Ideen und Strategien auch in unserer, zunehmend demokratie- skeptischen Epoche noch von Belang.

Im Jahr 1888 als eines von 17 Kindern eines Schneiders und dessen Ehefrau geboren, durchlief Müller die Ausbildung zum Primärschullehrer und arbeitete mehrere Jahre in diesem Beruf. 1911 war er kurzzeitig Sekretär der „Letzebuerger National-Unio’n“, die nationalistisches und antisemitisches Gedankengut verbreitete. Müller betätigte sich auch in katholischen Vereinen, besonders im „Katholischen Lehrerverein“, der 1912 gegen das neue, liberalere Schulgesetz agitierte. Als junger Mann erlebte er die sozialen Unruhen während des Ersten Weltkrieges, die letzten Wahlen unter dem undemokratischen Zensus-System und die Einführung des allgemeinen Wahlrechts 1919.

Das war auch das Jahr, in welchem er seinen Lehrerberuf an den Nagel hängte, in die Rechts-Partei (RP) eintrat und deren Geschäftsführer wurde, sowie, zwei Jahre später, Redakteur des „Luxemburger Wort“. Ab da trat er regelmäßig als Referent der RP bei öffentlichen Veranstaltungen auf. Er peilte sicher eine politische Karriere an; darauf deuten auch zwei Publikationen von ihm hin, die kurz vor den Parlamentswahlen von 1934 erschienen: Die eine war ein Rückblick auf „12 Jahre Rechtspartei“, die andere ein sehr erfolgreiches historisches Werk zur „Festung Luxemburg“.

Doch seine politische Karriere wurde durch einen innerparteilichen Konkurrenten gebremst. Der Priester Jean Baptiste Esch war 1932 zur Redaktion des „Luxemburger Wort“ gestoßen und wurde rasch zum führenden Redakteur der Zeitung und Ideologen der Partei. Esch vertrat Ideen wie die Einführung eines christlich organisierten Ständestaates, den Kampf gegen die „Überfremdung“ Luxemburgs und den Schutz der Luxemburger „Volksgemeinschaft“, übte Parlamentarismuskritik und bekämpfte den Bolschewismus und das Judentum. Die beiden Männer, die ideologisch beide stramm rechtskatholische Positionen vertraten, wurden zu Rivalen. So erklärt sich wohl, dass Müller der RP den Rücken kehrte und sein eigenes Projekt einer in Konkurrenz zu ihr stehenden politischen Bewegung lancierte, die sich im „Luxemburger Volksblatt“ ausdrückte.

Demokratisch oder autoritär?

Der Machtantritt Adolf Hitlers in Deutschland mag ein Katalysator für rechte Tendenzen in Luxemburg gewesen sein. So sollten in den folgenden Jahren kleine, radikal rechte Gruppierungen auftauchen, deren Mitglieder oft katholischen Jugendorganisationen entstammten. Während diese jedoch aufgrund ihrer mangelnden politischen Erfahrung begrenzten Impakt hatten, konnte Müller auf vierzehn Jahre parteipolitische Aktivität zurückgreifen.

Schon in der ersten Ausgabe seiner neuen Zeitung skizzierte Müller das Programm seiner „nationaldemokratischen Heimatbewegung“: Zentrale Punkte waren Treue zum Thron, Erweiterung der Regierungsbefugnisse, Reform des Parlamentarismus, Einsatz des Referendums, christliche öffentliche Schule, Bevorzugung von luxemburgischen Arbeitskräften sowie die Abschaffung des Doppelverdienertums – verheiratete Frauen sollten zum Beispiel nicht mehr erwerbstätig sein.

Müller behauptete zwar: „Wir sind überzeugte Demokraten.“ Doch es wurde deutlich, wie er das meinte: „Die Regierung muss das Volk führen; sie darf nicht die Dienerin einer Partei sein. – Sie wird für unbedingte Autorität sorgen.“ Den breitesten Raum nahm der Schutz des „Volkstums“ ein, wozu die Einschränkung der Immigration und der Einbürgerung sowie die „rücksichtslose Säuberung von gewissen fremden Elementen, die unser Volk verderben“, gehörte. Zugleich beteuerte er: „Wir kennen keine Klassen- und keine Rassenunterschiede.“ Die Ansicht, dass Klassenwidersprüche in der als völkische Gemeinschaft begriffenen Gesellschaft keine Rolle spielen, war in rechten und faschistischen Ideologien der damaligen Zeit keine Seltenheit. Dass Müller von „Rassenunterschieden“ nichts wissen wolle, vermochte dagegen schon zu erstaunen. Das sozialistische „Escher Tageblatt“ glaubte zu wissen warum: Müller kenne „wegen der Anzeigen der Juden [im Volksblatt] keine Rassenunterschiede“. Dieser entgegnete etwas zweideutig, er habe weder etwas gegen Fremde noch gegen Juden, sei aber dagegen, „daß die Fremden einerlei ob Jude oder nicht, hierlands überhand nehmen“.

Ruf nach dem Führer. Luxemburger Volksblatt, 13.9.1933. (Quelle: Bibliothèque nationale Luxembourg)

Die gegnerische Presse zögerte nicht, die neue Zeitung als Nazi-Blatt darzustellen. Die liberale „Luxemburger Zeitung“ konstatierte, das neue Organ lasse „die Verwirrung erkennen, die manche Vorgänge im Ausland in luxemburgischen Hirnen angerichtet haben“, für das „Tageblatt“ lugte im „Volksblatt“ „auf jeder dritten Zeile so eine kleine Nazi-Visage hervor“, und das katholische „Luxemburger Volk“ warnte: „Man sucht […] das bestehende Staatssystem zu unterhöhlen, um auf dessen Trümmern das Reich der Halbgebildeten aufzurichten.“

In den folgenden Monaten kam Müller mehrmals auf seine Parlamentarismuskritik zurück. Die Parteien sollten abgeschafft werden, denn sie brächten nur Streit und Vetternwirtschaft, das Parteiwesen an sich sei überholt. Und: „Wir wollen keine Partei-Hampelmänner, das Volk zu führen und ihm Gesetze zu machen, sondern Führer tout court […]“. Doch blieb Müller auch hier ambivalent: Man sei „gegen jede Diktatur […], also auch gegen die faschistische und nationalsozialistische”.

Wahlmanöver

Das Motto der Zeitung „Arbeit, Autorität, Heimattreue“ erinnert an den berühmt-berüchtigten Slogan „Travail, Famille, Patrie“ der französischen rechtsextremen „Croix de feu“ unter Colonel François de La Rocque, der die Organisation seit 1932 führte. Auch wenn Müller selbst sich nicht intensiv auf diese ultra-konservative, im Milieu der französischen Kriegsveteranen entstandene Massenbewegung bezog, erinnern manche seiner Positionen an die der „Feuerkreuzler“: Rechtskatholizismus, Autoritarismus, Heimatliebe versus Fremdenhass, verhohlener Antisemitismus. Doch all seinem Engagement zum Trotz ließ sich Müllers Initiative kaum als Bewegung betrachten. Wohl aus diesem Grund nahm er dann auch nicht an den Wahlen im Juni 1934 teil: Es hatte ihm wohl schlicht an Mitstreitenden gefehlt.

Vor den für den 6. Juni 1937 angesetzten Wahlen verbesserten sich seine Aussichten hingegen enorm. In den Krisenjahren nach dem internationalen Wirtschaftscrash von 1929 hatte die katholisch-liberale Regierung unter Joseph Bech einen Gesetzesentwurf zum „Schutz der politischen und sozialen Ordnung“ auf den Weg gebracht. [2] Das Gesetz sollte es ermöglichen, die kommunistische und alle anderen Parteien zu verbieten, die diese „Ordnung“ in Gefahr bringen könnten. Das sogenannte „Maulkorbgesetz“ entfachte eine breite Opposition, die sich ab 1936 zuspitzte. Müller entschied sich, an dieser Bewegung teilzunehmen, die eigentlich nur politische Feinde von ihm zusammenbrachte: sozialistische, kommunistische und linksliberale Politiker*innen. Doch durch diese Strategie konnte er sich von der RP abheben und seine Attacken auf die Regierungskoalition fortsetzen.

Auch die wachsende Aktivität Léon Degrelles, des Führers der rechtsradikalen „rexistischen“ Bewegung in Belgien spielte ihm in die Hände. Degrelle landete bei den Wahlen im Mai 1936 einen Überraschungserfolg und erzielte mit seinem im katholischen Milieu entstandenen „Front populaire de Rex“ auf Anhieb 21 Sitze im Parlament. Im „Volksblatt“ versuchte Müller, Parallelen zwischen der Situation in Belgien und jener in Luxemburg aufzuzeigen: Korruption unter den Abgeordneten, Anhäufung von politischen und wirtschaftlichen Mandaten, Inkompetenz. Dagegen wollte er die gleichen Mittel einsetzen wie Degrelle sie für Belgien verlangte: Unvereinbarkeit von bestimmten Mandaten, Abschaffung der Parteien, Förderung der Volksgemeinschaft.

Angesichts von Degrelles Wahlsieg geriet Müller im „Volksblatt“ über sein um 18 Jahre jüngeres Vorbild ins Schwärmen: „Am Zeug zum Volkstribun gebricht es ihm jedenfalls nicht, und hart ist er wie Fels der Ardennerberge, in denen seine Wiege stand.“ Die Degrelle-Kampagne des Volksblatt erreichte ihren Höhepunkt mit einem Interview, das Müller in Klerf mit dem in Bouillon geborenen belgischen Politiker führte. „Wir werden weiterkämpfen bis zu dem Tage, wo wir die Führung übernehmen können. Wenn es sein muß, werden wir wie Stiere durchbrechen“, kündigte Degrelle seinen Machthunger an. Als der Belgier aber im April 1937 eine Wahlschlappe erlebte, ging Müller sofort auf Distanz und berichtete immer weniger über ihn.

Der belgische Rexist Léon Degrelle begeisterte Leo Müller. Luxemburger Volksblatt, 30/31.5.1936. (Quelle: Bibliothèque nationale Luxembourg)

Strategiewechsel

Während Degrelle sich deutlich in Richtung autoritärer Staat bewegte, gab sich Müller immer stärker als Demokrat. Dieser Strategiewechsel mag ebenfalls den in Luxemburg herannahenden Wahlen vom 6. Juni 1937 geschuldet gewesen sein. Müller hatte es nämlich geschafft, eine „nationaldemokratische“ Liste von fünfzehn Kandidaten für den Wahlbezirk Zentrum aufzustellen. Darunter fanden sich auch politische Schwergewichte, die zur damaligen Zeit als unabhängige Abgeordnete im Parlament saßen: der frühere Minister Pierre Prüm, einst Mitglied der Rechts-Partei, der Anwalt Eugène Schaus, ebenfalls ein katholischer Abtrünniger, und der Arzt Charles Jones, früherer Radikal-Liberaler. Als Wählergruppen wurden im „Volksblatt“ vor allem enttäuschte Landwirt*innen, Angehörige des Mittelstands sowie Angestellte angesprochen. Müller versuchte auch, der Rechts-Partei katholische Wähler*innen abzuwerben. Er betonte aber weiterhin, dass er keine Partei gründen wollte. Er meinte, die Demokratie brauche keine Parteien, diese seien gar ein „Auswuchs der Demokratie“ und müssten „erledigt“ werden. Der Widerspruch zwischen der Ablehnung von Parteien und der Teilnahme an Wahlen focht ihn dabei nicht an.

Laut „Volksblatt“ war die erste öffentliche Veranstaltung unter dem Motto „Onsem Vollek seng Freihêt a sei Recht!“ ein „Triumph“. Über 800 Personen hatten ihren „flammenden Enthusiasmus“ gezeigt und die populäre nationalistische Hymne „Letzebuerg de Letzebuerger“ angestimmt. Und auch das Wahlresultat zeigte, dass Müller durchaus Zustimmung in der Wählerschaft fand: Am 6. Juni 1937 bekamen die „Nationaldemokraten“ mehr Stimmen als die Radikal-Liberalen (immerhin eine Regierungspartei) und gewannen zwei Sitze: einen für Pierre Prüm und einen für Müller. Und mehr noch: Als im Oktober 1937 das neugewählte Parlament zusammenkam, hatten sich um die beiden weitere Abgeordnete geschart, sodass die „Unabhängigen“ nun sechs Abgeordnete zählten. Die neue Regierung, die sich aus Vertretern der RP, der Radikal-Liberalen und der sozialistischen Arbeiter-Partei (AP) zusammensetzte, stand auf wackligen Füßen. Die „Unabhängigen“ stellten jetzt die einzige Opposition in der Kammer dar, und das „Volksblatt“ die größte Oppositionszeitung.

In den folgenden drei Jahren bis 1940 wurde die Kriegs- und Annexionsgefahr für Luxemburg immer bedrohlicher. In dieser Phase gestand die Kammermehrheit der Regierung mehrmals Sondervollmachten zu. Müller, der noch 1936 für eine Regierung der starken Hand eingetreten war, wurde nun weit kritischer gegenüber einem solchen Vollmachtensystem. Er änderte auch seine Meinung zum Führertum: „Die Nationaldemokraten haben keinen Führer, sie lehnen das Führerprinzip im Gegenteil ab […]“. Zugleich waren im „Volksblatt“ ein noch stärkerer Nationalismus und ein klareres Bekenntnis zu Luxemburgs Unabhängigkeit zu erkennen.

„Anbruch neuer Zeiten“

Obwohl seit Deutschlands Angriff auf Polen am 1. September 1939 Krieg in Europa herrschte, blies man in Luxemburg die für den 2. Juni 1940 geplanten Wahlen nicht ab. Während aber RP und AP bereits ihre Listen veröffentlichten, ließ Müller die Zeit verstreichen, bis schließlich der 10. Mai, der Tag des deutschen Einmarschs, alle Wahlpläne zunichtemachte. Als das „Volksblatt“ nach einigen Tagen Pause ab dem 14. Mai wieder erschien, verbreitete es vor allem Durchhalteparolen und versicherte, stets „im höheren Interesse unseres Volkes“ zu handeln. Doch immer deutlicher wandte sich die Zeitung nun hin zur Akzeptanz, ja Befürwortung des neuen Regimes. Als sich Mitte Juni die Niederlage Frankreichs abzeichnete, begrüßte die Zeitung „den immer klarer in Erscheinung tretenden Anbruch neuer Zeiten“ und den „definitiven Durchbruch der neuen Ideen“.

Der Historiker Lucien Blau, der in seiner Geschichte des Luxemburger Rechtsextremismus auch Leo Müller ein Kapitel widmete, resümierte dessen Haltung folgendermaßen: „Celui qui s’était vu le champion du nationalisme luxembourgeois, et qui […] ornait la manchette de son journal du mot d’ordre ‚Heimattreue‘, va plier sous le premier choc sérieux […].“ [3] Müller brauchte tatsächlich nicht lange, um zum Nationalsozialismus umzuschwenken. Bemerkenswert ist auch, dass Müllers Sohn Paul Leo Müller ein überzeugter und schnell aufsteigender Nationalsozialist war, bis er 1943, in den Worten seines Vaters, „als Kriegsfreiwilliger bei den harten Abwehrkämpfen des Ostens sein Leben für Führer, Volk und Heimat hingab“. [4]

Müller selbst machte dagegen keineswegs Karriere: Zunächst arbeitete er weiter als Schriftleiter des „Volksblatt“, das aber nun, wie die anderen verbleibenden Zeitungen, „gleichgeschaltet“ und damit unter der vollständigen Kontrolle des Nazi-Regimes war. Wie auch andere Luxemburger Blätter musste das Volksblatt am 1. Oktober 1941 sein Erscheinen einstellen, wodurch dessen Herausgeber zunächst arbeitslos wurde. Müller unterstrich in seinem Bewerbungsschreiben für eine Stelle bei der Pressestelle des Chefs der Zivilverwaltung (CdZ), „Adolf Hitler und sein Kampf um das deutsche Volk“ hätten ihm immer sehr viel bedeutet, und seine Haltung habe sich „seit dem 10. Mai […] grundsätzlich geändert“. Er habe erkannt, „dass Luxemburg als eigener Staat weder wirtschaftlich, noch politisch, noch völkisch im neuen Europa irgendwie tragbar ist“. In seiner politischen Beurteilung, seitens der Personalabteilung des CdZ, hieß es, Müller habe immer als „deutsch-freundlich“ gegolten.

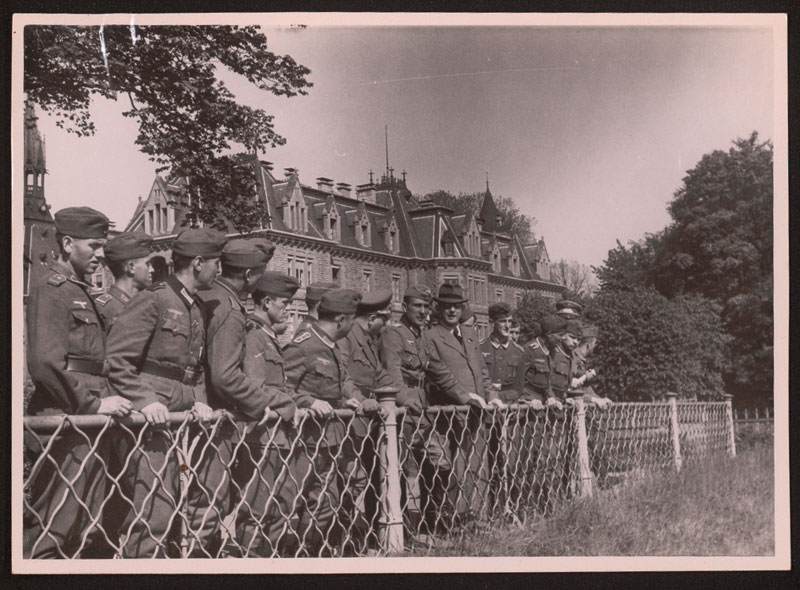

Leo Müller wurde dann vom Pressedienst des CdZ eingestellt, wo er aber laut einem späteren Gerichtszeugen nur Presseartikel „ausschnitt, sie auf ein Blatt Papier aufklebte und sie dann nach Objekten geordnet, zur Verfügung des Pressedienstchefs Gerlach aufbewahrte“. Daneben war er auch noch Stadtführer für deutsche Persönlichkeiten und Wehrmachtgruppen, die Luxemburg besuchten.

Nazi oder Opportunist?

Anfang September 1944 flüchtete Leo Müller nach Deutschland. Erst ein Jahr später kehrte er zurück, und zwar auf Betreiben der Staatsanwaltschaft. Im Gerichtsprozess, der 1946 gegen ihn stattfand, sagte ein Zeuge aus: „Ich habe Müller als er am 1. September 1944 mit den Deutschen Luxemburg verliess, weinen sehen. Er hat sich geäussert, sein ganzes Lebenswerk sei in Trümmer gegangen.“ Ein anderer Zeuge berichtete, Müller habe gesagt: „Ich muss hier fort, ich bekomme Schläge, man wird mich hier totschlagen.“

Müllers Verhalten während des Prozesses war genauso ambivalent wie seine Kriegslaufbahn. Der ehemalige Deputierte betonte, er sei ein warmer Befürworter der Resolution vom 1. August 1940 an Adolf Hitler gewesen, „worin ausser allen Abgeordneten auch andere prominente Persönlichkeiten ihrem Wunsch für eine Unabhängigkeit des Landes Ausdruck gaben“ […]. Ich kann sogar behaupten, dass ich zu einem guten Teil der Anreger derselben war.“ Die das Regime befürwortenden Artikel im „Volksblatt“ habe er zwar verfasst: „Jedoch war kein luxemburger Journalist frei in seinem Schreiben.“ Auch sei sein Bewerbungsschreiben teilweise von Gerlach umgeschrieben worden. Müller konnte zudem darauf verweisen, dass er erst 1942 Mitglied der VdB wurde und nie Parteigenosse gewesen war.

Einen schwerwiegenden Vorwurf gegen Müller musste das Gericht zudem aus Mangel an Beweisen fallenlassen: Einem Dokument der nationalsozialistischen Verwaltung zufolge wurde er bereits vor dem Krieg als „geschützter Vertrauensmann“ (wohl eine Art Kontaktperson) der Volksdeutschen Mittelstelle geführt. Müller stritt jedoch ab, hiervon gewusst zu haben, genauso wie er sich dagegen verwehrte, das „Volksblatt“ sei bereits vor dem Krieg von den Nazis finanziell unterstützt worden. Zumindest seine in den Archiven verfügbare Korrespondenz mit verschiedenen Vertretern des nationalsozialistischen Regimes während der Kriegszeit deutet darauf auch nicht hin.

Müller als Stadtführer für Wehrmachtsoldaten während der Nazi-Zeit. (Quelle: ANLUX, CT-03-01-04408, o. D., Fotograf Herbert Ahrens.)

Insgesamt versuchte Leo Müller, sich als Opfer des Regimes darzustellen. Er sei „stets für ein autonomes Luxemburg“ gewesen. Das jedoch nahm ihm das Gericht nicht ab. Es unterstrich in seinem Urteilsspruch, Müller habe sich bereits vor der Einsetzung des CdZ in Luxemburg „zum Wegbereiter der einheimischen Feindpropaganda“ gemacht. In seinem Bewerbungsschreiben für die Stelle im Pressedienst habe er seine Verdienste für die deutsche Sache hervorgehoben. Mildernde Umstände erkannte das Gericht unter anderem in dem „einwandfreien Benehmen im Verkehr mit seinen Mitbürgern“. Müller wurde zu zwei Jahren Gefängnisstrafe und einer Geldbuße von 25.000 Franken verurteilt, einer im Vergleich zu anderen politischen Kollaborateuren verhältnismäßig milden Strafe. Er starb 1959.

Der Werdegang Leo Müllers zeigt einen rechtspopulistischen Politiker, der immer wieder zwischen der Haltung eines Überzeugungstäters und der eines Opportunisten lavierte. Während seiner ersten Jahre als „Nationaldemokrat“ schien er an seine Sache zu glauben. Ein strategisches Kalkül lässt sich ab 1937 erkennen, als er den Sprung ins Parlament schaffte. Unter der Besatzung überschritt seine Anpassung an die Nazi-Ideologie deutlich die Grenze hin zur Unterstützung des Regimes. Nach dem Krieg versuchte er dann, sich als dessen Gegner zu inszenieren.

Ein Aspekt seiner Haltung blieb indes bis zum Schluss konstant. Noch in seinem Verhör 1946 unterstrich Müller: „Prinzipiell war ich immer gegen die Parteien.“ Ob er damit lediglich ein Wahlsystem anstrebte, in dem jeder Abgeordnete für sich selbst kämpfte, oder ob er die repräsentative Demokratie zugunsten von „Führern“ ganz abschaffen wollte, hing wohl letztlich von den politischen Umständen ab.