Der neue, fortschrittliche Verfassungstext wurde am 4. September abgelehnt. Wird die Polarisierung um das Referendum weiterhin das politische Leben in Chile bestimmen?

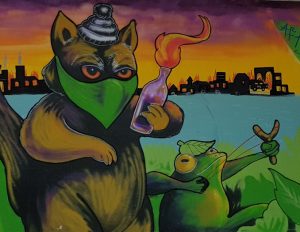

Rebellisches Chile. Graffiti in Puerto Varas, Dezember 2019. (Foto: lm)

Maskierte Demonstrant*innen mit Molotowcocktails in den Straßen von Santiago, Carabineros, die mit Wasserwerfern vorrücken – ist in Chile wieder Konfrontation angesagt? Die großen Unruhen vor drei Jahre hatten zum „Vertrag für Frieden und eine neue Verfassung“ geführt. Dessen Endergebnis, ein Verfassungsentwurf, wurde am 4. September allerdings von einer großen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Doch die Demos vom vergangenen Wochenende waren einfach nur das alljährliche Gedenken an den Putsch von 1973 und verliefen größtenteils gewaltlos.

Dabei wäre es nicht verwunderlich, schaukelten sich die radikalen Flügel von links und von rechts gegenseitig hoch. Wichtige Faktoren für die massive Ablehnung der neuen Verfassung mit über 62 Prozent der Stimmen waren die Falschinformationen der Rechten, die für ihre Kampagne auch über wesentlich mehr Geldmittel – aus privaten Quellen – verfügte. Dass viele Linke das Gefühl haben, an einer Mauer an Lügen und Geld gescheitert zu sein, und sich statt Kompromissen jetzt mehr Durchsetzungsvermögen von ihren Organisationen und Politiker*innen wünschen, ist verständlich. Die Ultrarechten ihrerseits werfen der gesamten Linken vor, die „Stimme des Volkes“ (es herrschte Wahlpflicht) nicht respektieren zu wollen – und interpretieren das Nein zur neuen Verfassung als ein Ja zum Festhalten am alten, unter Augusto Pinochet verfassten Text.

13 Gründe für ein Unglück

Eine ernsthafte Analyse des Referendums führt zu einer vielschichtigeren Interpretation. Sophia Boddenberg, die für die taz aus Chile berichtet, hat schon zwei Tage nach der Abstimmung in einem Thread auf Twitter 13 verschiedene Gründe für die Ablehnung genannt. Neben der Desinformation durch die Kampagne der Rechten und deren Finanzierung durch „Chiles Superreiche und Unternehmer“, geht sie auf das komplexe Verhältnis der Chilen*innen zur Politik ein. Und nennt als letzten Grund: „Fragmentation der Linken und sozialen Bewegungen: Im Verfassungskonvent setzten sich verschiedene soziale Bewegungen für ihre Rechte ein: Feministinnen, Indigene, Umweltschützer – aber es fehlte ein klares gemeinsames politisches Projekt, um eine Mehrheit zu überzeugen.“ Die Ablehnung der Verfassung, so Boddenberg, habe „weniger mit ihrem Inhalt zu tun, als mit dem politischen Kontext, in dem sie ausgearbeitet wurde“.

Die Positionen innerhalb der chilenischen Linken variieren zwischen Selbstkritik und dem Reflex, alles auf die Lügen und unfairen Mittel der Rechten zu schieben – ähnlich wie man es bei den Reaktionen auf den Brexit oder die Wahl Donald Trumps gesehen hat. Es herrscht allerdings Einigkeit darüber, dass man nicht aufgeben, sondern eine „bessere“ Version der neuen, fortschrittlichen Verfassung ausarbeiten will, die in einem zweiten Anlauf per Referendum angenommen werden könnte. Zum Festhalten am Projekt einer neuen Verfassung bekennen sich auch die zentristischen Parteien und große Teile der Rechten. Wobei die Vorstellungen, was „besser“ bedeutet, auseinandergehen dürften – mehr dazu im zweiten Teil.