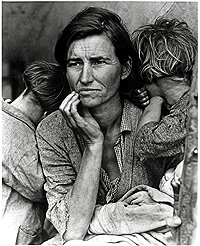

Armut ist weiblich. Weltweit, aber auch im europäischen Vergleich, sind Frauen noch immer besonders armutsgefährdet.

„Wenn man die Welt als großen Haushalt betrachten würde, so sollte man bei der Bewirtschaftung dieses Haushalts auf die Frauen setzen.“ Ein nettes Bonmot, produziert auf einer Konferenz zum Thema „Frauen und Armut“, die Ende März vom Informationsbüro für Luxemburg des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Frauenrat Luxemburg durchgeführt wurde. Und ein nicht ganz neuer Gedanke, der zwar einerseits vordergründig nach stärkerer Partizipation von Frauen klingt, zugleich jedoch ein recht tradiertes Frauenbild verrät. Frauen gelten als das einfühlsamere und gut (ver-)sorgende Geschlecht, wenn sie sich kümmern, besitzen sie dank familiärer Haushaltsführung automatisch Managementfähigkeiten: ganzheitliches Denken, Nachhaltigkeit und Mitgefühl ? alles, was es bei aufgeklärter Führung heute braucht, scheinen sie ganz von selbst mitzubringen.

Eine höhere soziale Kompetenz wird Frauen fast immer zugestanden, Führungskompetenzen hingegen in der Realität noch selten. Das zeigen auch die 2010, im Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, veröffentlichten EU-Statistiken. Weltweit betrifft Armut zu 70% noch immer Frauen. Zwei Drittel aller Arbeiten werden von Frauen verrichtet, zwei Drittel der Analphabeten sind weiblich.

Aktuelle EU-Statistiken (1) zeigen, dass Frauen auch in den Staaten der Europäischen Union stark benachteiligt sind, und zwar sowohl bei der Einkommensverteilung als auch bei der Beschäftigung oder der Teilhabe an politischen Ämtern. So liegt Luxemburg mit seinem Frauenanteil an den Parlamentsabgeordneten im europäischen Vergleich noch hinter Portugal an 10. Stelle und rangiert damit gerade einmal knapp über dem EU-Durchschnittswert. Im Nachbarland Deutschland verdienen Frauen 22% weniger als Männer. Dabei ist das politische Bekenntnis zur Gleichstellung Bestandteil zahlreicher EU-Richtlinien. Eine Gleichberechtigungsrichtlinie gibt es in Europa seit 1976.

Frauen sind in Zeiten von Wirtschaftskrisen die Hauptverlierer. Die Opfer der Prekarisierung sind in erster Linie sie.

Obwohl die Zahlen zwischen den EU-Staaten stark variieren, lässt sich feststellen, dass durchweg Frauen häufiger als Männer einer Teilzeitarbeit nachgehen, stärker in Jobs und Sektoren mit geringen Qualifikationsvoraussetzungen beschäftigt und in Führungspositionen stark unterrepräsentiert sind (2) und dass sie im Durchschnitt schlechter bezahlt werden als Männer. So wird im Gleichstellungsbericht von 2009 das anhaltende Lohngefälle, 17,4% im EU-Durchschnitt, als eine „Folge der geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes“ erklärt, das heißt darauf zurückgeführt, dass Frauen vorwiegend Berufen nachgehen, die geringes Ansehen genießen und schlechter entlohnt werden, dass sie häufiger Teilzeitregelungen in Anspruch nehmen und aus familiären Gründen ihre Berufstätigkeit unterbrechen – lauter Faktoren, die sich zwangsläufig auf Lohn, beruflichen Aufstieg und Rentenansprüche auswirken.

Es überrascht wenig, dass das Armutsrisiko der Frauen, insbesondere bei alleinerziehenden, höher ist (3). In Zeiten steigender Arbeitslosigkeit sind Frauen ebenfalls stärker gefährdet, da sie häufiger als Männer befristete Arbeitsverträge haben. Frauen sind damit in Zeiten von Wirtschaftskrisen die Hauptverlierer. Die Opfer der Prekarisierung sind in erster Linie sie.

Nimmt man die realen Arbeitsbedingungen von Frauen genauer unter die Lupe, so zeigt sich, dass sie noch viel schlimmer sind, als die Zahlen es zeigen. Im Allgemeinen sind es Frauen, die den Großteil der unbezahlten Arbeit leisten. So werden etwa 80% der nicht entlohnten Arbeit, Sozialarbeit, häuslichen Pflege von Frauen verrichtet. Dabei sind die Übergänge zwischen geringfügigen und ehrenamtlichen Arbeitsverhältnissen oft fließend. In vielen typischen Frauenberufen, etwa in der Gebäudereinigung oder der Gastronomie, sind ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse selbstverständlich. Auch die Wahl einer nicht-konventionellen Lebensform, das heißt einer institutionell weniger geförderter Lebensgemeinschaft, kann zu Armut führen. Migrantinnen leiden zudem oft unter einer doppelten Diskriminierung. So sind ausländische Frauen, vor allem, wenn sie über kein eigenständiges Aufenthaltsrecht verfügen, noch stärker von Erwerbslosigkeit und Armut bedroht.

Die Vizepräsidentin des europäischen Armutsnetzwerks (EAPN), Michaela Moser, sprach im Rahmen der Konferenz von verschiedenen Mythen, die es zu entkräften gelte. „Armut wird gemacht“, lautet Mosers These. Sie könne nicht auf das Finanzielle beschränkt werden, denn sie bringe soziale Ungleichheit mit sich, was wiederum eine unzureichende Versicherung und soziale Ausgrenzung nach sich ziehe. Die Schuld für die Entstehung dieses Teufelskreises sieht Moser bei der Politik.

Zuallererst verlangte sie die Abkehr vom „Mythos der Autonomie“, denn wechselseitige Abhängigkeiten sind faktisch gegeben und Frauen sind in der realen Lebenswelt eben nicht gänzlich frei darin, selbstbestimmt zu handeln. Zweitens nannte sie den nach wie vor existierenden Irrglaube, dass Lohnarbeit vor Armut schütze. Die hohe und stetig steigende Zahl der „working poor“ belege das Gegenteil. Ein weiterer Mythos sei es zudem, dass Druck auf die Betroffenen mittels Sanktionen hilfreich sei. In der Regel führe der Entzug von Leistungen oder das Hineindrängen in sogenannte Maßnahmen dazu, dass sich die Lage der Betroffenen verschlechtere.

Urgestein Astrid Lulling, dienstälteste Europaabgeordnete der CSV, sieht hingegen das Hauptproblem in den „Armutsfallen“. Ein Risikofaktor sind Lulling zufolge vor allem die vielen Scheidungen. „Es ist gut, wenn alles klappt in der Familie“, fasste die Konservative ihr therapeutisches Credo zusammen. Die Witwenrenten von Frauen gutsituierter Männer lägen in der Regel über den Berufsrenten von Arbeiterinnen, die 40 Jahre gearbeitet haben, stellte sie fest. „Wenn die Arbeit nicht hält, fallen die Frauen in eine Armutsfalle.“ Lulling verortete das Problem in dem fehlenden Zugang zu Bildung: „Wie sollen Frauen Arbeit finden, wenn sie nichts leisten können“. Analphabetismus sei besonders bei Frauen weit verbreitet, deshalb müsse bei der Bildung angesetzt werden.

Arbeitsminister Schmit nutzte seinen kurzen Auftritt zum Wahlkampf. Er wolle beweisen, dass die Politik etwas verändern kann. Das Ziel sei, durch eine gute Sozialpolitik die Zahl der Armen um 20 Millionen zu verringern. Schmit konstatierte, dass die Krise Frauen härter treffe als Männer. So sei etwa Teilzeitarbeit in Luxemburg in erster Linie ein weibliches Phänomen. „Wir sind dabei, in unserer reichen Gesellschaft neue Gräben zu schaffen. Armut vererbe sich, daher wolle er frühzeitig „Auffangstrukturen für Kinder“ schaffen. Angesichts der Tatsache, „dass wir zurzeit ein Stück an Chancengleicheit verlieren“, hoffe er, dass Europa jetzt ein Zeichen setzt.

Die stellvertretende Vorsitzende der UNICEF, Maria von Welser, setzte dagegen den Schwerpunkt ihres Beitrags auf das dritte Milleniumsziel, die „Stärkung der Frau“. Wenn man sich auf dieses Ziel konzentriere, sei es möglich, Hunger und Armut wirkungsvoll zu bekämpfen.

Plausibel, weil am ehesten an der Realität orientiert, erschienen aber doch die Ansätze Mosers – mit Ausnahme ihres resümierenden Bildes, der Frauen als Bewirtschafterinnen der Welt. Ihre These, dass Armut gemacht werde, kann zugleich als Kritik an den vorhandenen Strukturen und am neoliberalen Modell überhaupt begriffen werden. Wie die Lebensverhältnisse der Frauen gerechter gestaltet, das heißt in gewissem Sinne „demokratisiert“, werden könnten, ist damit eine zentrale Frage. Diese ist nicht zu trennen von denen nach der Frauenquote, der Lohngleichheit und der Kinderversorgung. Doch wie kommt es, dass etwa Luxemburg keine Frauenquote hat? Wo doch selbst Frankreich sie als Instrument benutzt, um die Repräsentanz von Frauen in öffentlichen Positionen sicherzustellen. Und wäre es nicht ratsam, sie auch auf die Wirtschaft auszudehnen?

Die skandinavischen Länder nehmen hier – ähnlich wie schon bei Pisa – eine Vorreiterrolle ein. EU-Statistiken zeigen in diesen Ländern eine deutlich höhere Präsenz von Frauen in politischen Ämtern und ebenso eine quantitativ wie qualitativ fortschrittlichere Lage der Frauenbeschäftigung. Dies zeigt doch, dass ein vergleichsweise gut ausgebauter Sozialstaat und eine Quotierung respektive Frauenförderung zu gerechteren Verhältnissen führt.

Doch es sollte auch die Frage gestellt werden, wie in der Gesellschaft „Teilzeit“ organisiert werden kann, ohne dass diese überhandnimmt. Wäre es nicht sinnvoll, auf die alte Gewerkschaftsforderung „Radikale Arbeitszeitverkürzung bei weitgehendem Lohnausgleich“ zu rekurrieren?

Allerdings kann auch die Aufteilung der Lohnarbeit in fünfzig zu fünfzig nicht die letzte Lösung sein. Vielmehr muss der heutige Arbeitsbegriff grundsätzlich hinterfragt werden. Zumal infolge der totalen Durchrationalisierung der Arbeitswelt und der Integration der Frauen in den „normalen“ Arbeitsmarkt für die Erziehungsgemeinschaften faktisch weniger freie Zeit für Individuelles bleibt.

Die feministische Bewegung hat von jeher Gewaltverhältnisse angeprangert und zu zeigen versucht, dass das Leben von Frauen durch von Männern bestimmte Gewaltverhältnisse geprägt ist. Es ist wahrhaft erstaunlich, dass Lohnarbeit nicht als ein solches wahrgenommen wird. Eingriffe in die Selbstbestimmung der Frau scheinen aber in Luxemburg Usus zu werden. Dies zeigt etwa die aktuelle Fassung des Abtreibungsgesetzes. Oder ist es etwa kein Gewaltverhältnis, wenn Männer darüber bestimmen, ob oder in welchen Fällen Frauen abtreiben dürfen?

Natürlich bleiben weitere Frage offen, zum Beispiel die, welche grundsätzlichen Forderungen heute aus einer kritischen feministischen Position zu stellen wären. Sicherlich ist ein Vorschlag, der sich darauf beschränkt, Frauen als Weltmoderatorinnen einzusetzen, keine konstruktive Alternative, zumal wenn ihm das stereotype Bild der Frau am Herd zugrunde liegt. Vielmehr sollte man die Politik nach dem ausrichten, was als möglich erscheint. Aktuell ist zumindest geboten, die vorhandenen Instrumentarien zur Durchsetzung von Geschlechterparität anzuwenden. Für ein bisschen mehr Chancengleichheit.

1. Eurostat 2010; Bericht zur Gleichstellung von Frauen und Männern (2009).

2. Der Anteil weiblicher Führungskräfte ist in den letzten Jahren unverändert geblieben und liegt im Durchschnitt bei 30%, in den meisten Mitgliedstaaten allerdings darunter. Der Anteil von Frauen, die bei den größten börsennotierten Unternehmen Vorstandsvorsitzende sind, beträgt 3%, und nur eines von 10 Vorstandsmitgliedern ist weiblich. Die nationalen Zentralbanken in der EU werden ausnahmslos von Männern geführt und nur 16% der Mitglieder ihrer höchsten Entscheidungsgremien sind Frauen.

3. Armutsgefährdungsquote: 32%.

Das könnte Sie auch interessieren:

- Arbeiten in der Krise: Feministischer Rückschlag

- Webinar: Geschlechtergleichheit beginnt zuhause

- Arbeit im eigenen Haushalt: Anerkennung ja? Geld nein?

- GENDER: Die Hausfrau ist tot, es lebe die Teilzeit-Mutti

- Analyse der Wahlprogramme: Welche Parteien setzen sich gegen Genderdiskriminierung ein? (1/2)