Au moyen d’un peu de politique-fiction, notre analyse de la nouvelle loi sur les opérations militaires extérieures de l’armée.

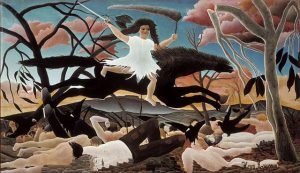

La guerre. (Henri Rousseau, 1894 ; PD)

Le 8 mai 2031, après un débat tumultueux à la Chambre, le gouvernement luxembourgeois décide que la compagnie Delta participera à l’opération militaire internationale « Restore Spring ». Il s’agit de l’appui apporté par le G17+ à l’Inde pour mettre fin à l’occupation illégale du Cachemire occidental par le Pakistan. La décision est prise sur fond de la soumission de la population cachemirie à la loi islamique, imposée par Islamabad avec l’appui de la Chine, leader du bloc anti-occidental. Alors que des pays comme le Costa Rica et la Norvège ont tenté des médiations entre les deux ennemis du sous-continent indien, la diplomatie luxembourgeoise s’est alignée sur le discours des États-Unis soutenant l’Inde.

« C’est à la fois au nom des droits humains de la population opprimée et au nom de la solidarité avec nos alliés que nous allons nous battre aux côtés du monde libre », a déclaré la première ministre verte Bernardete Juckem devant les parlementaires. Sur le Knuedler se déroulait entre-temps une manif pacifiste avec comme mot d’ordre « Cette guerre est illégale ! ». Un reproche que Juckem a réfuté en renvoyant aux dispositions sur les opérations de gestion de crise : la Chambre ne fait que débattre, c’est le gouvernement qui décide. « Heureusement qu’en 2021 nous avons introduit cette nouvelle loi ! », s’est-elle exclamée.

Participation à des interventions militaires

Un cauchemar ? Un scénario possible, parmi d’autres. Que, dans les années qui viennent, le Luxembourg s’intègre de plus en plus à un bloc occidental décidé à défendre ses intérêts avec des moyens militaires et en abandonnant le multilatéralisme des décennies passées, cela est malheureusement probable. Dans ce contexte désespérant, la loi sur la participation à des opérations militaires qui vient d’être votée n’est pas encourageante (woxx 1631 : Interventions autorisées).

Certes, elle introduit un mécanisme de contrôle dans le cas des missions de combat, mais celui-ci risque d’être insuffisant. Surtout, il est imprégné de l’idée que des confrontations guerrières seraient inévitables face à des ennemis maléfiques, qu’ils soient islamistes, communistes, russes ou chinois. Alors que le monde aurait besoin d’initiatives diplomatiques cherchant à détricoter les cercles vicieux du surarmement et de la confrontation, le Luxembourg semble avoir fait un choix différent.

Politique internationale et propagande

Pour revenir à la loi : en théorie, un débat en séance plénière peut permettre de mettre un coup d’arrêt à l’aventurisme gouvernemental, au pire à travers une motion s’opposant à un engagement des troupes. En pratique, le désintérêt et le manque d’information des parlementaires comme du grand public en matière de politique internationale rendent peu probable un tel scénario. De surcroît, comme on l’a vu lors des interventions passées, la propagande et la désinformation occidentales peuvent se montrer très efficaces pour convaincre les opinions publiques de la nécessité de la guerre.

Par ailleurs, tous les engagements délicats ne donnent pas lieu à un débat en séance plénière. Des opérations dans le cadre d’organisations internationales (l’ONU, mais aussi l’UE et l’Otan, voire un G20 renouvelé), si elles ne sont pas conçues comme missions de combat, passent par une simple consultation de la commission parlementaire chargée des affaires militaires. Pas besoin de se catapulter dix ans en avant, un petit saut de quelques mois permet déjà d’entrevoir le problème :

L’Otan n’est pas l’ONU

Le 23 février 2022, neuf soldat-e-s luxembourgeois-e-s débarquent à l’aéroport de Bamako afin de participer à l’opération « Urnes unies ». Sous l’impulsion de la France, l’Otan s’est engagée à assurer un déroulement sécurisé des élections qui signifient un retour à la démocratie à la suite du coup d’État de l’été 2020. Le recours à l’alliance a été rendu nécessaire par le blocage de l’ONU à la suite de l’arrestation de leaders de l’opposition au pouvoir militaire. S’agissant d’une mission de prévention de crise et non de combat, le gouvernement luxembourgeois s’est contenté de brièvement consulter la commission de la Sécurité intérieure et de la Défense.

Le 27 février, jour des élections, cette même opposition, dénoncée comme islamiste par le président français, lance une grande opération de résistance passive afin d’empêcher la tenue du scrutin. Vers 3 heures de l’après-midi, dans la ville de Gao, confrontées à une foule surexcitée devant un bureau de vote, les troupes roumaines chargées du maintien de l’ordre se sentent menacées et ouvrent le feu. Une trentaine de civil-e-s au moins sont tué-e-s, deux soldats sont lynchés, l’armée annule le scrutin et déclare l’état d’urgence. Cela fera basculer le Mali dans une guerre civile généralisée, tandis que les troupes de l’Otan, éparpillées et impossibles à évacuer, seront prises entre les fronts. Enfin, chez nous, après la mort de trois soldat-e-s luxembourgeois-es, le ministre François Bausch, qu’il soit responsable du désastre ou juste un bouc émissaire, n’aura pas d’autre choix que de démissionner.